朝の一杯のコーヒーやお茶に欠かせないカフェイン。 実はその歴史は古く、文明の発展や人々の働き方とも深く関わってきました。 本記事では、コーヒーやお茶がどのように人々の生活に取り入れられ、カフェインがどのように発見され、世界中で文化として根づいていったのかを、研究論文をもとにわかりやすく解説します。

カフェインの働きについて興味のある方にも、ぜひ読んでいただきたい内容です。

カフェインの起源| コーヒーとお茶

-コーヒーの起源はエチオピア

コーヒー豆は、もともとは食用として利用されていたと考えられています。

その後、豆を粉砕して脂肪ペーストと混ぜ、スナックのように食べられるようになりました。

紀元後1000年ごろになると、豆を沸騰したお湯で抽出して飲む方法が広まり始めたとされています。

「コーヒー(coffee)」という名前は、アラビア語の qahva(または qahwah)に由来し、もともとは“植物から作られた飲み物”全般を指す言葉でした。

コーヒーは当初エチオピアで栽培されていましたが、やがてアラビア半島のイエメンが生産の中心地となります。

コーヒーの普及

その後、14世紀に焙煎の技術が発見され、ここから本格的に「香り高い飲み物」としてのコーヒー文化がアラブ世界で急速に広まりました。

16世紀半ばには、オスマン帝国の都コンスタンティノープル(現在のトルコ・イスタンブール)で最初のコーヒーハウスが誕生し、人々の社交の場として大人気になりました。

ヨーロッパにコーヒーが伝わったのは17世紀初頭とされており、1615年ごろ、ヴェネツィア商人が初めてアラビアからコーヒー豆を持ち帰ったと伝えられています。

ヴェネツィアはその後、ヨーロッパ各地にコーヒーを広める重要な中継港となり、17世紀末には広く普及しました。

1652年にはイギリスのオックスフォードでコーヒーハウスが開業し、続いてロンドンでも次々と店がオープンしました。

18世紀に入るころには、ロンドンだけでも2000軒を超えるコーヒーハウスが存在したと言われています。

こうしてコーヒーは、単なる飲み物から、人々が集い、情報や文化を交換する場の象徴へと発展していきました。

お茶の起源は紀元前の中国

中国では、紀元前数千年にわたってお茶が利用されていたと伝えられていますが、その説を裏づける明確な証拠を示すことは難しいとされています。

しかし、少なくとも紀元前数世紀の古文書の中には、茶に関する記述が見られるといわれています。

紀元750年ごろから茶樹についての記録がはじまり、覚醒作用や気分の高揚効果などを目的とした、薬用としての利用が広まりました。

当時のお茶は、現代のように嗜好品として飲まれるものではなく、体調を整えるための薬草茶として位置づけられていたようです。

お茶の普及

やがて、1368年から1644年にかけての明王朝時代になると、お茶の利用が一層広まりました。

この時期には、乾燥させた茶葉をお湯に浸して抽出する現在のスタイルが確立され、飲みやすく香り豊かな「茶文化」が形成されました。

その後、このお茶の製法はオランダの東インド会社によってヨーロッパへ伝わり、まずアムステルダムにもたらされました。

そこから西洋各地へと広まり、やがて世界中で親しまれる飲み物となったのです。

日本でのカフェインの広がり

日本におけるコーヒーの普及

日本でコーヒーが記録に登場するのは、江戸時代のことです。 1804年、文人・太田南畝(おおたなんぽ)の随筆『瓊浦又綴(けいほゆうてつ)』の中に、コーヒーの飲用体験が記されています。

そこには「紅毛船(オランダ船)にて“カウヒイ”というものを勧められ、豆を黒く炒って粉にし、白糖を混ぜたものなり。焦げくさくして味ふるに堪ず」との記述があり、当時はまだ馴染みにくかったことがうかがえます。

その後、1878年(明治11年)の輸入統計に初めて「コーヒー」が登場します。 その後、明治末期から大正期にかけて、東京や大阪を中心にカフェや喫茶店が開業し、コーヒーは急速に一般の人々の間に広まりました。 当初は西洋文化の象徴として受け入れられましたが、次第に日本独自の喫茶文化として定着していきます。

日本における茶文化の普及

一方で、お茶ははるかに古い時代から日本に伝わっていました。

紀元前800年ごろ、中国から伝わったとされ、当初は宗教儀式や貴族の間で薬用・供物として用いられていたといわれています。 その後、奈良・平安時代を経て、禅僧によって中国の茶文化が日本にもたらされ、徐々に広がっていきました。

鎌倉時代には、栄西(えいさい)が茶の効能を記した『喫茶養生記』を著し、茶を健康や精神修養の一環として広めました。 さらに、室町時代から安土桃山時代にかけて、茶室や茶道の形式が整い、千利休によって禅の真髄を取り入れた茶道が確立します。

こうして、お茶は日本人の精神文化や美意識の象徴として、長く受け継がれていくことになりました。

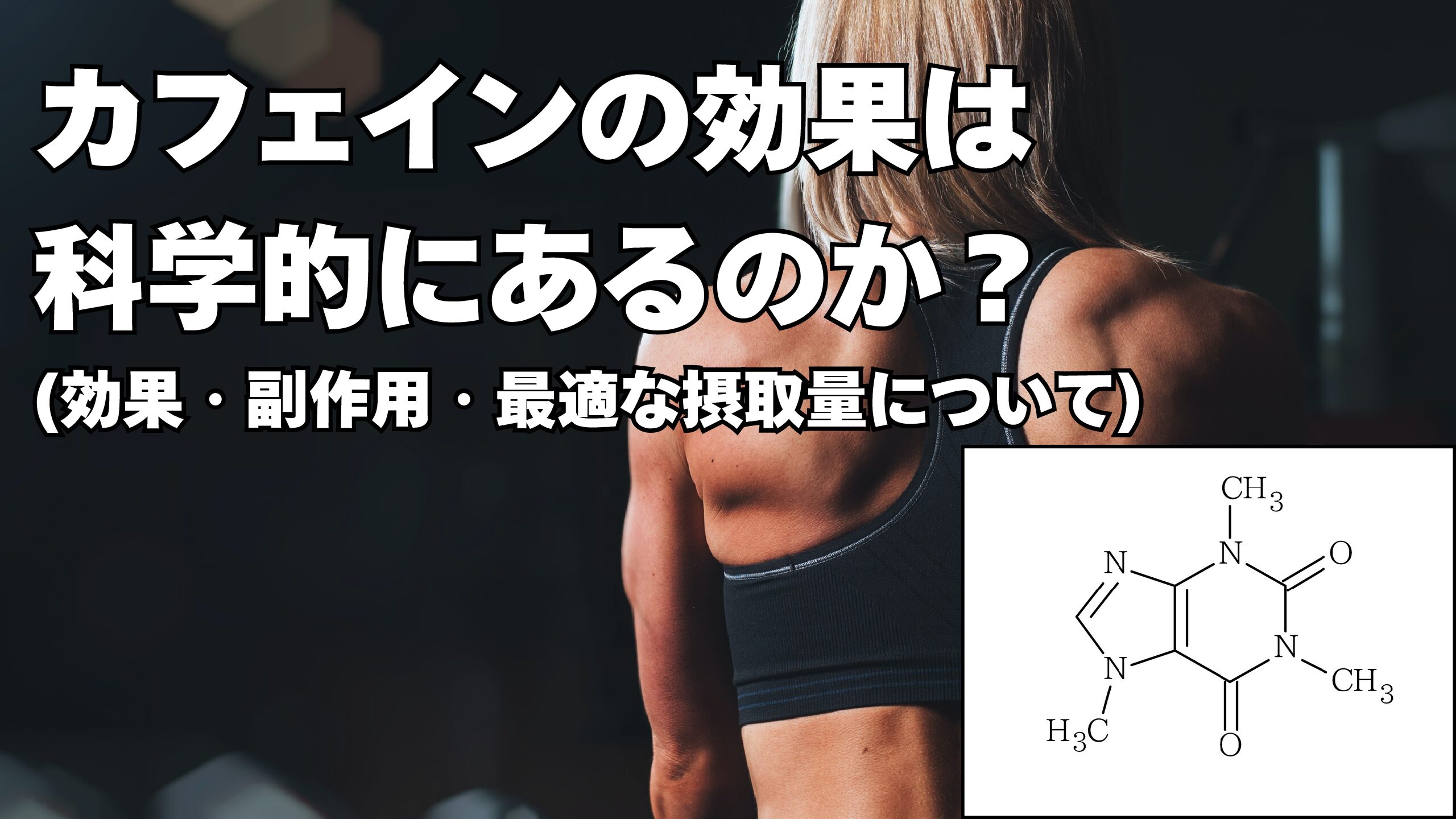

カフェイン成分の発見

コーヒーが人の覚醒や集中を高めることは、古くから知られていました。

その作用が何らかの「有効成分」によるものであることも、早くから人々に認識されていたと考えられています。

その後、19世紀初頭にドイツの化学者フリードリッヒ・フェルディナント・ルンゲ(1795–1867)によって、コーヒーの主要な有効成分が特定されました。

彼は1819年に、薬用植物の抽出物が瞳孔を拡大させる現象(散瞳作用)に注目して実験を行っていた人物です。

この研究を耳にした文豪ゲーテは、ルンゲの才能に興味を持ち、自らの不眠の原因を探るため、コーヒー豆の成分分析を依頼しました。

ルンゲはその依頼を受け、コーヒー豆から成分を抽出・精製・結晶化する過程で、特有の苦味を持つ塩基性物質を発見します。

彼はこの物質を「Kaffeebase(コーヒーの塩基)」と名づけ、これが後に「カフェイン(Caffeine)」として知られるようになりました。

この発見により、コーヒーの覚醒作用が化学的に裏づけられ、人類の嗜好と科学の接点を象徴する出来事となったのです。

おわりに

人類は何世紀にもわたり、カフェインを活力の源として活用してきました。現代ではその作用が科学的に解明され、健康的に活用する時代へと進化しています。カフェインは、これからも私たちの生活に寄り添い続けるでしょう。

コメント